어린이를 내려다보지 말고, 우러러보아야 합니다!”

청년의 이름은 방정환.

스물넷의 나이로 ‘아이를 존엄한 사람’으로 부르던 그는, 그날 한국 사회의 오래된 습관을 뒤집었다.

1. 덴마크의 가난한 소년, 이야기의 불꽃

한 세기쯤 앞선 북쪽의 도시 오덴세. 구두 수선공의 아들과 세탁부의 아들로 태어난 한 소년은, 늘 가난과 외로움 속에서 지냈다.

그러나 밤이 오면 다른 세계가 시작되었다. 헌 옷가지와 나무 조각으로 꾸민 작은 무대 위에서, 소년은 인형극을 펼쳤다.

현실은 비좁았지만 상상력은 넓었다.

훗날 그는 『인어공주』, 『성냥팔이 소녀』, 『엄지 공주』, 『미운 오리 새끼』를 세상에 내놓는다.

코펜하겐의 다락방. 차가운 겨울밤, 한 사내가 촛불 앞에 앉아 종이에 글을 옮긴다. 사람들이 비웃던 ‘미운 오리’가 언젠가 백조로 날아오를 그 순간을, 그는 누구보다 믿고 있었다. 그 사내가 바로 안데르센이었다.

2. 서울 종로의 선언, 아이를 ‘사람’으로 부르다

다시 1923년 서울. 방정환은 동지들과 함께 ‘색동회’를 꾸리고, 우리나라 최초의 어린이날을 선포한다. 잡지 『어린이』는 곳곳으로 배달되었고, 아이들을 대하는 말 한마디까지 바꾸자고 주장했다.

“아이들에게 경어를 쓰십시오. 어린이를 사랑하십시오.”

단상 위의 외침은 행사 문구를 넘어, 사회의 언어를 고치는 요청이었다. 아이를 ‘가엾은 존재’가 아니라 독립된 인격으로 호명하는, 패러다임의 전환이었다.

3. 닮은 듯 다른 두 길

두 사람은 모두 어린이를 사랑했다. 그러나 접근은 달랐다.

안데르센은 고독한 이야기꾼으로서 상징과 우화로 아이의 내면을 지켜주었고,

방정환은 운동가이자 기획자로서 제도와 언어를 고쳐 아이의 현실을 바꾸었다.

한 사람은 상상력으로,

다른 한 사람은 선언과 조직으로.

각자의 방식으로 아이를 어른의 그림자에서 꺼내 세상의 중심으로 데려왔다.

4. 두 장면의 대비, 하나의 결론

다락방의 촛불은 한 소녀의 마지막 성냥불과 연결되고,

종로의 연단은 아이들의 미래를 가리킨다.

둘의 길은 결국 한 문장으로 만난다.

“아이를 동정의 대상이 아니라, 존엄한 존재로 대하라.”

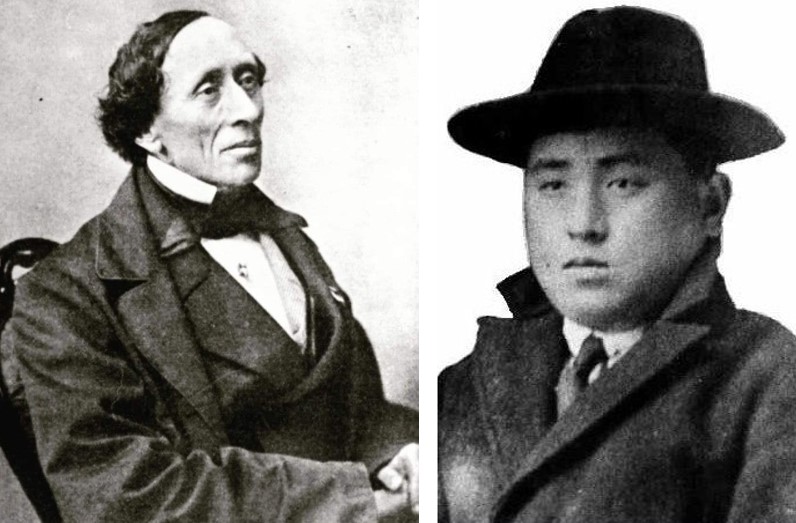

5. 방정환과 안데르센

| 출생/배경 | 1805, 덴마크 오덴세 · 구두 수선공 집안 · 가난과 고독 | 1899, 조선 서울 · 개화기 청년 · 일제강점기의 제약 |

| 정체성 | 세계적 동화작가 · 상징과 우화의 장인 | 아동운동가 · 아동문학 선구자 · 기획·조직의 리더 |

| 대표작/활동 | 『인어공주』, 『성냥팔이 소녀』, 『엄지 공주』, 『미운 오리 새끼』 | 잡지 『어린이』, 『사랑의 선물』, 1923년 어린이날 제정 |

| 핵심 메시지 | 약자와 소외된 이들을 위로하는 이야기 | 어린이는 독립된 인격체, 존중과 권리의 회복 |

| 영향 | 세계 아동문학의 고전 확립 · 세대를 넘는 공감 | 한국 아동권·교육 운동의 출발점 · 사회 언어의 변화 |

| 요약 한 줄 | 이야기로 아이의 영혼을 지킨 작가 | 제도와 언어로 아이의 현실을 지킨 기획자 |

6. 마무리하며

오늘 우리가 동화를 읽고, 어린이날을 기념하는 일상은 우연이 아니다.

한쪽에서는 이야기로,

다른 한쪽에서는 제도와 언어로 길을 닦은 사람들이 있었기 때문이다.

안데르센의 촛불과 방정환의 연단은 멀리 떨어져 있었지만, 결국 같은 곳을 비추었다.

아이를 존엄한 존재로 대하는 상식—그 상식의 출처가 바로 여기 있다.

'역사를 통해 현재 그리고 미래를 본다' 카테고리의 다른 글

| 대조영과 장보고: 산맥의 창업자, 바다의 제국상인 (83) | 2025.08.28 |

|---|---|

| 세조와 이승만: 권력과 제도의 두 얼굴 (62) | 2025.08.27 |

| 이나모리 가즈오와 정주영회장 - 철학과 실행 (57) | 2025.08.25 |

| 조셉 필라테스 vs 레이 크록 – 건강을 지킨 남자, 건강을 위협한 남자 (68) | 2025.08.21 |

| 엄기선님과 마타하리 - 비밀을 품은 두 여성 (57) | 2025.08.19 |