“잉크가 마르기도 전에 혁명이 시작되었다.”

1896년 4월 7일, 조선 최초의 한글신문 《독립신문》이 인쇄소에서 막 찍혀 나오던 날이었다.

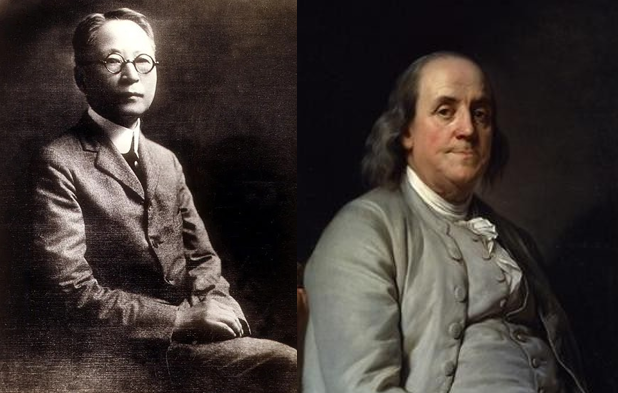

인쇄기를 돌린 이는 바로 서재필. 조선에서 개화운동으로 사형선고를 받고 탈출한 뒤, 미국에서 의사가 되어 돌아온 인물이다.

그가 이 신문에 처음으로 적은 말은 이랬다.

“백성이 알아야 나라가 산다.”

그로부터 150년 전, 대서양 건너의 또 다른 식민지에서는 벤저민 프랭클린이라는 인물이 비슷한 일을 벌이고 있었다. 그 역시 인쇄공이자 출판인이었고, 《가난한 리처드의 연감》이라는 책으로 평범한 사람들에게 지식과 근면의 가치를 알리던 사상가였다.

1. 조선에서 필라델피아까지

서재필은 조선의 양반 집안 출신이었다. 하지만 그가 택한 길은 유학이 아니라 혁명이었다.

1884년 갑신정변에 가담했다가 실패해 일본으로 도망쳤고, 곧 미국으로 건너가 신분을 감추고 “필립 제이슨”이라는 이름으로 새로운 삶을 시작했다.

그는 노동으로 학비를 벌며 의사가 되었고, 미국 시민권을 얻은 최초의 한국인이 되었다.

프랭클린 역시 가난한 집안 출신이었다.

정규 교육을 2년밖에 받지 못한 그는 형의 인쇄소에서 조수로 일하며 글을 쓰기 시작했고, 17세에 필라델피아로 떠나 스스로 인쇄소를 차렸다. 그곳에서 그는 점차 과학자, 외교관, 그리고 미국 건국의 아버지로 거듭났다.

2. 펜으로 싸운 혁명가들

두 사람 모두 활자를 무기로 삼은 혁명가였다.

서재필은 1896년 《독립신문》을 창간하면서 “백성에게 개화의 필요성을 알리자”고 선언했다. 신문은 한글로 써졌고, 평민들도 이해할 수 있도록 구성되었다. 그는 이 신문을 통해 의회 제도, 자유, 교육, 위생까지 다양한 개념을 퍼뜨렸다.

프랭클린은 《필라델피아 가제트》, 《펜실베이니아 저널》 등 여러 신문을 통해 영국 식민지 지배에 대한 비판을 가감 없이 실었다. 그는 자유무역과 언론의 자유, 식민지의 독립을 주장했고, 그 글들은 미국 독립전쟁의 정신적 기반이 되었다.

3. 그들이 떠난 뒤 남은 것

서재필은 1905년 을사늑약 이후 다시 미국으로 돌아갔다. 이후 조국의 독립을 위한 외교 활동에 힘썼고,

1944년 미국에서 눈을 감았다. 1994년, 그의 유해는 대한민국으로 봉환되었고, 국립묘지에 안장되었다.

“나는 미국인이지만, 내 심장은 항상 조선을 향하고 있었다.”

프랭클린은 미국 독립 이후에도 프랑스 대사, 과학자, 사회 개혁가로 활동하며 전천후 지식인으로 남았다.

그는 벼락을 연구해 피뢰침을 만들고, 도서관과 대학을 설립했으며, 흑인 노예제 폐지를 주장했다.

4. 서재필 vs 벤저민 프랭클린

| 항목 | 서재필 | 벤저민 프랭클린 |

| 출생·국적 | 1864년 조선 (후일 미국 시민권 취득) | 1706년 영국령 미국 |

| 주요 활동 | 의사, 언론인, 독립운동가 | 인쇄업자, 과학자, 외교관, 건국의 아버지 |

| 대표 업적 | 《독립신문》 창간, 미국 내 독립운동 | 《가난한 리처드의 연감》, 독립선언서 작성 참여 |

| 언론 활동 | 한글 신문 발간, 대중 계몽 | 신문 발간, 자유와 독립 사상 전파 |

| 정치적 성향 | 공화주의, 개화주의 | 자유주의, 계몽사상 |

| 학력/배경 | 양반 출신, 미국서 의학 박사 | 가난한 가정, 2년 정규교육, 자수성가 |

| 죽음과 유산 | 미국 사망 → 유해 봉환, 국립묘지 안장 | 미국 사망, 다방면 기념사업 지속 |

5. 왜 이 둘은 닮았을까?

서재필과 프랭클린은 모두 자신이 태어난 시대보다 앞서 간 사람들이었다.

권위에 도전했고, 펜으로 싸웠으며, 교육과 출판을 통해 민중을 계몽했다.

특히 두 사람은 단지 사상가가 아니라 행동하는 실천가였다는 점에서 닮았다.

둘 다 한 사회를 ‘국민의 나라’로 바꾸고자 한 이방인이었다.

서재필은 조선에서 쫓겨나 미국에서 조선을 위해 살았고,

프랭클린은 영국 식민지였던 미국에서 미국을 위한 길을 만들었다.

“잉크로 혁명을 쓰고, 행동으로 나라를 만든 두 사람. 서재필과 프랭클린은 국경을 넘어 닮아 있었다.”

우리도 블로그로 세상을 멋지게 만들어보아요..^^

'역사를 통해 현재 그리고 미래를 본다' 카테고리의 다른 글

| 황우석과 크레이그 벤터 – 생명과학의 빛과 그림자 (82) | 2025.07.21 |

|---|---|

| 장승업과 앙리 루소 – 거리에서 태어난 두 천재 화가의 이야기 (72) | 2025.07.20 |

| 김만덕과 김창숙, 참된 책임의 이름- “노블레스 오블리주' (112) | 2025.07.17 |

| 원효와 달라이 라마 – 자비와 화합의 길 (101) | 2025.07.15 |

| 직지심경과 구텐베르크 성서 – 활자에 새긴 진리의 길 (91) | 2025.07.14 |