15세기 유럽.

한 젊은이는 새의 날갯짓을 관찰하며, 사람이 날 수 있을지를 고민하고 있었다.

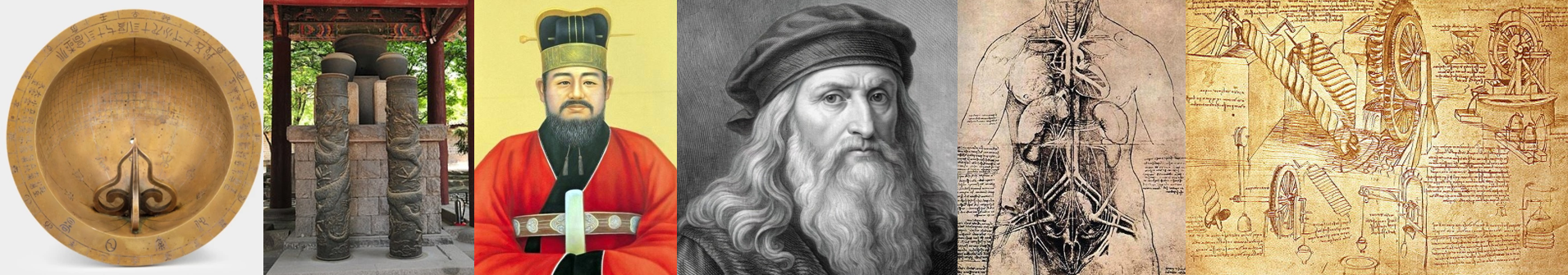

해부도, 수차(水車), 비행기계까지.

그는 예술가이자 과학자였고, 발명가이자 철학자였다.

그가 바로 레오나르도 다 빈치다.

같은 시대, 조선의 한 농민 출신 남자는

물시계, 자격루, 측우기, 해시계 같은 하늘과 땅을 읽는 기계를 만들고 있었다.

신분을 뛰어넘어 조선 과학기술의 꽃을 피운 장영실.

그 역시 사람을 위해 과학을 만든 손이었다.

‘기계를 인간의 문제를 해결하는 도구로 본 시선’은 놀랍도록 닮아 있다.

1. 장영실: 하늘을 측정하고 백성을 돕다

장영실은 출신부터가 전설적이다.

노비 출신이었지만, 천부적인 기계 감각을 인정받아 세종에게 발탁되었다.

“과학은 백성을 위한 것이라야 한다.”

그가 만든 자격루는 물이 일정하게 흐르도록 설계된 자동 시보 장치였다.

또한 측우기는 세계 최초의 강우량 측정 도구로,

농업 정책과 재난 관리에 실제로 활용되었다.

세종과의 신뢰

세종은 장영실에게 “하늘을 읽는 일은 귀한 신분에게만 맡길 수 있다”는 대신들의 반대에도

“하늘은 신분을 보지 않는다”고 말하며 그를 중용했다.

2. 레오나르도 다 빈치: 예술가의 눈, 과학자의 손

다 빈치는 『모나리자』와 『최후의 만찬』으로 유명한 화가지만,

그의 진짜 정체는 ‘세상을 구조적으로 이해하려 한 사람’이다.

해부학적 스케치, 헬리콥터 구조, 수중잠수복, 물레방아 설계도까지.

그는 기술을 그림으로 옮겨 과학을 예술화했고,

예술로 세상을 설명했다.

시신 30구 해부

인체 구조를 정확히 그리기 위해 시신을 해부했다.

당시 교회법으로 금지되었지만, 다 빈치는

“신의 창조물을 정확히 이해하고 싶었다”고 말했다.

3. 닮은 듯 다른 두 천재

두 사람 모두 ‘관찰에서 시작된 과학’을 믿었다.

다 빈치는 눈으로 보고 손으로 그리며 구조를 파악했고,

장영실은 하늘의 움직임을 관측해 기계로 옮겼다.

하지만 출발선은 달랐다.

- 다 빈치는 귀족 집안은 아니었지만, 르네상스 도시 피렌체의 지적 분위기 덕에 자유롭게 창작할 수 있었다.

- 장영실은 조선의 신분제 사회에서, 오직 세종의 신뢰로만 능력을 발휘할 수 있었다.

그들의 기술은 자신을 드러내기 위한 것이 아니라, 인간을 돕기 위한 수단이었다는 점에서 진정 닮았다.

4. 비극적 공통점: 사라진 뒷모습

레오나르도 다 빈치는 생전 대부분의 과학 노트가 출판되지 못했다.

그의 진가가 알려진 것은 사후 수백 년 뒤였다.

장영실은 어느 날 갑자기 기록에서 사라진다.

수레가 부서진 사건 이후 처벌을 받았다는 설이 있지만, 정확한 사망년도조차 없다.

두 사람 모두, 기술로 찬란했지만 역사에서 조용히 퇴장했다.

5. 장영실 vs 레오나르도 다 빈치 비교표

| 항목 | 장영실 (1400?~1450?) | 레오나르도 다 빈치 (1452~1519) |

|---|---|---|

| 국적 | 조선 | 이탈리아 (피렌체) |

| 신분 | 노비 출신 → 관료 | 사생아 → 자유 예술가 |

| 주요 발명 | 자격루, 앙부일구, 측우기 | 비행장치, 해부도, 군사기계 설계 |

| 활동 기반 | 조선왕조, 세종의 후원 | 르네상스 도시국가, 메디치가 후원 |

| 과학적 접근 | 천문과 시간 측정, 농업기반 실용기술 | 자연관찰, 인체해부, 상상적 기계 |

| 공통점 | 관찰 기반 발명, 인간 중심 사고, 기록 소실 | 관찰 기반 발명, 인간 중심 사고, 기록 소실 |

| 후대 평가 | 조선 과학기술의 상징 | 르네상스 천재의 대명사 |

6. 마무리하며

레오나르도 다 빈치는 상상력으로 날았고,

장영실은 정확성으로 백성을 살렸다.

르네상스 유럽과 조선의 하늘 아래,

이 두 사람은 “과학은 사람을 위한 것”이라는 신념을 각자의 방식으로 증명했다.

그리고 지금, 그들이 남긴 말 없는 발명들은 우리에게 다시 묻는다.

“우리는 무엇을 위해 지식을 쓰고 있는가?”

'역사를 통해 현재 그리고 미래를 본다' 카테고리의 다른 글

| 직지심경과 구텐베르크 성서 – 활자에 새긴 진리의 길 (91) | 2025.07.14 |

|---|---|

| 정몽주와 토머스 모어 – 신념을 지킨 두 지성 (112) | 2025.07.13 |

| 함석헌과 마틴 루터 킹의 비폭력 혁명- 씨알과 드림 (58) | 2025.07.11 |

| 넬슨 만델라와 지청천장군 - 총 대신 통합을 선택한 두 사람 (107) | 2025.07.10 |

| 이중환과 마크 저커버그, 데이터를 좇은 남자들 (194) | 2025.07.08 |